截至2024年底,全国产业园区总数已超8万家,其中,开发区693家、省级开发区近2600家。新增园区面积持续增长,预计2025年全国产业园区总供应量将突破62亿平方米。

一、零碳园区场景

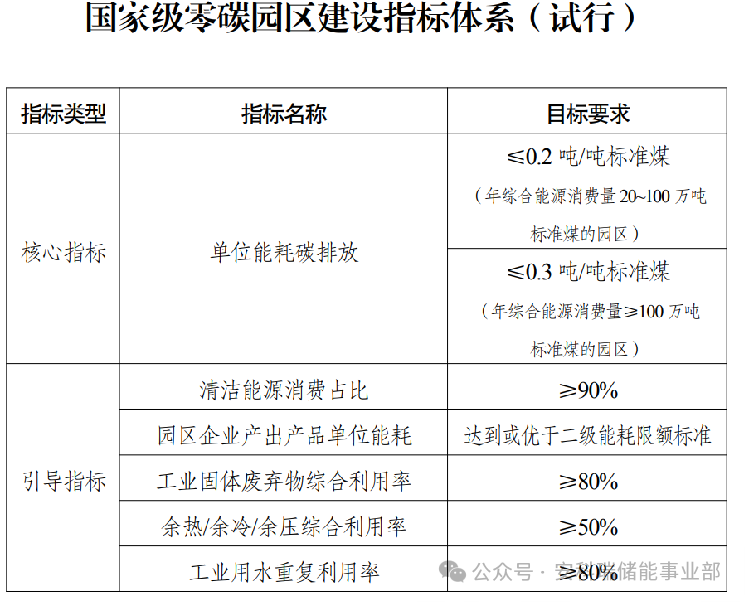

二、零碳园区评价标准

三、零碳园区关键指标

零碳园区实现路径

能源结构转型

绿电直供:因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等模式,例如江苏盐城大丰港零碳产业园通过专线实现绿电物理可溯源,预计 2030 年绿电消费占比达 85% 以上。

多能互补:整合风光储氢、生物质能、工业余热等资源,鄂尔多斯零碳产业园配套 38.5 万千瓦风光储项目,年供绿电 9 亿千瓦时,并探索氢电耦合应用。

储能调峰:通过锂电池、氢能等储能技术平抑电力波动,提升可再生能源消纳能力。

节能降碳改造

能效提升:淘汰落后产能,推广能效工厂和零碳工厂,如联鑫钢铁升级电炉后年消纳绿电 6 万千瓦时,减碳 26 万吨。

设备更新:采用高效电机、节能照明等技术,降低终端用能强度。

产业结构优化

绿色集聚:布局低能耗、高附加值产业,如鄂尔多斯零碳产业园重点发展光伏、氢燃料电池等产业链,形成 “绿色能源吸引绿色产业" 的循环。

以绿制绿:支持高载能产业有序转移,探索绿氢炼钢、绿电制铝等模式,增强产品碳竞争力。

资源循环利用

固废资源化:健全废弃物循环网络,工业固废综合利用率需≥80%,鄂尔多斯零碳产业园通过污水深度处理实现 95% 回用,年节水 3400 万立方米。

余热回收:推广余热余冷余压综合利用技术,利用率需≥50%,降低能源浪费。

基础设施升级

绿色建筑:新建建筑执行超低能耗或近零能耗标准,东侨经济技术开发区计划 2035 年实现建筑电气化率超 95%。

低碳交通:完善充电桩、氢能加注站等设施,推广新能源车辆,如园区内物流车、公务车 100% 电动化。

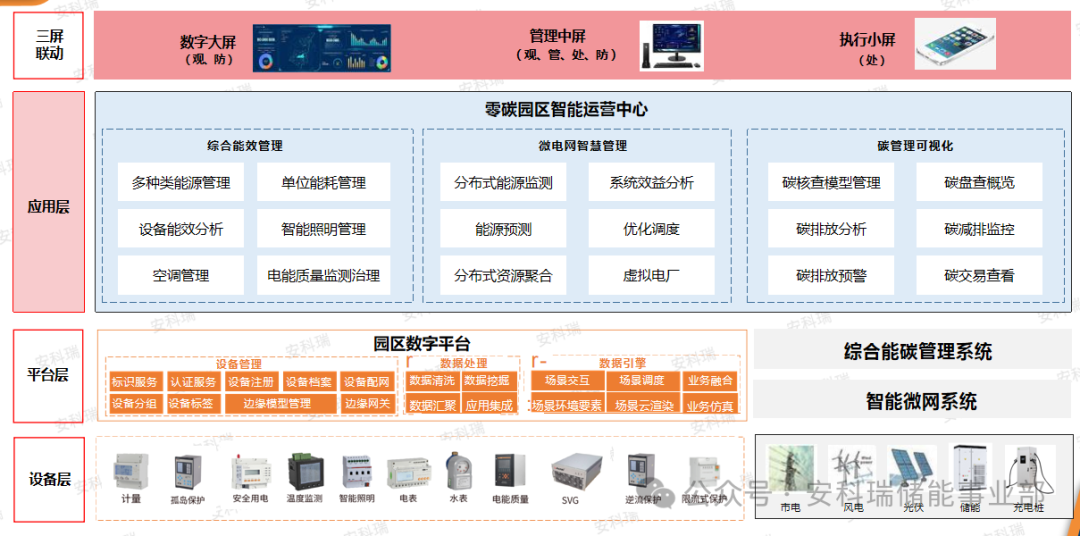

智慧能碳管理

数字平台:建设覆盖全园区的能碳管理平台,实时监控能耗、碳排放数据,大丰港零碳产业园通过 AI 技术实现碳排放预测和动态调度。

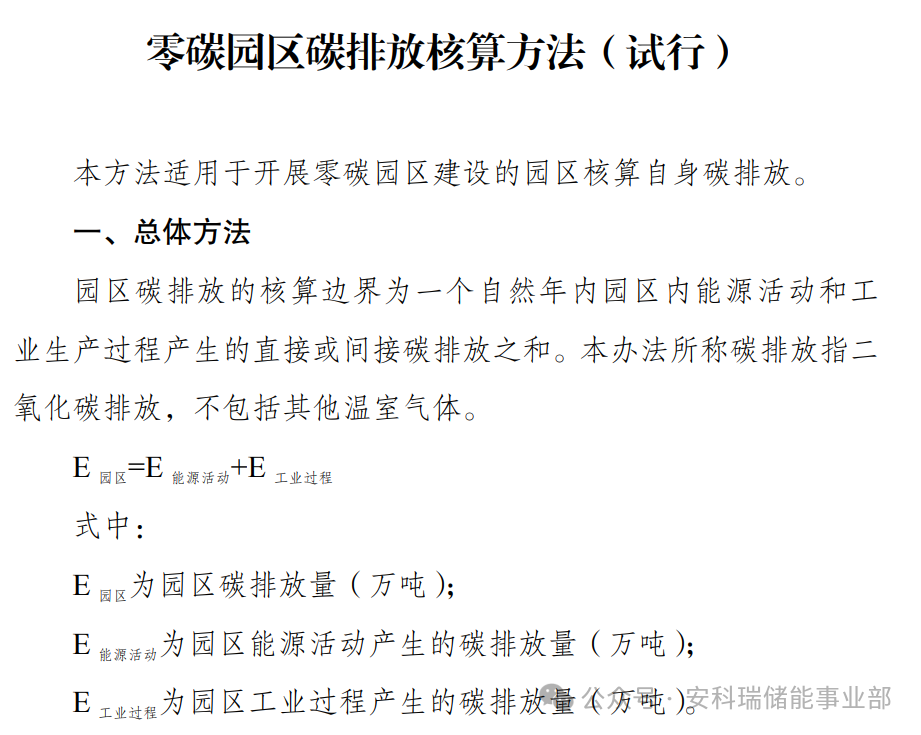

精准核算:建立统一的能耗和碳排放统计体系,确保数据可追溯、可核查。

五、零碳园区总体架构

典型案例:差异化路径探索实践

工业型园区

鄂尔多斯零碳产业园通过 “绿电直供 + 氢能制造 + 智慧管理" 模式,形成 “风光储氢" 一体化能源体系,推动传统高载能产业绿色升级。

综合型园区

江苏盐城大丰港零碳产业园聚焦钢铁、造纸等行业,通过绿电直供、余热回收和碳管理平台,实现全产业链减碳。

新兴产业园区

东侨经济技术开发区以锂电新能源产业为核心,通过分布式光伏、虚拟电厂等技术,计划 2035 年实现全域碳中和。